咲きましたよ!

昨年の秋にバッサリ切られてしまった駅前の桜の木。

今年は咲かないのではと心配したのですが、それでも何とか咲いてくれました。

よかった~!!

以前に比べたら、勢いがなくて、花もささやかなのが何とも痛々しい。

しかもこのアンバランスな姿。同じ切るにしても、もう少し枝振りを考えるとかできなかったのかな~。花が咲いてみて、改めてその奇怪な姿が露わになった感じです。

☆ ☆ ☆

でもまあ、年々元気になってくれればいいです。

来年も咲きますように・・・。

ということで、ひとまずご報告。

(ちなみに、昨年バッサリ切られたときの記事はこちら)。

同じカテゴリーの記事も読む → 雑感

記事に関連するコトバ 切られた, 桜, 着られた後

だいぶ日が長くなりましたね。

陽射しもすっかり春です。

もうすぐ新学期が始まります。

先週、久しぶりに用事があって大学に行って来たのですが、

実験や研究、または部活動のために来ている学生がパラパラというくらいで、ひっそりとしたキャンパスはのどかな庭園の趣でした。

そんなキャンパスの小道を抜けると、これまたひっそりと、梅の花が咲いていました。

姿はひっそりでも、香りはしっかりと高貴な存在感を放っていました。

姿はひっそりでも、香りはしっかりと高貴な存在感を放っていました。

凛とした美しさ。

梅の花を見ると、

「凛とした」という表現が、

これほどピッタリした花もないのではないか、と思ってしまいます。

そして、見上げた空にも梅の花。

そして、見上げた空にも梅の花。

梅が終われば、桃、桜と、春が駆け足でやってきますね。

春といえば、出会いと別れの季節でもあります。

今年も相談室で出会った学生達がそれぞれの進路に向けて巣立って行きました。卒業、休学、退学など、試行錯誤しながら、それぞれが迷いながら確かめながら歩いていく道。

この先の長い人生の中で、あの相談室での、あのときのこと、あの一言、それが人生で生きてくる、そんな何かを持ち帰っていてくれたらなあと思います。相談の中で、そのような対応ができるようにというのは、私自身の指針でもあります。でも、彼らが大学の相談室から何を持ち帰ってその後の人生に生かしてくれるかは、確かめようがありません。

しかし、ときにはこんな嬉しいことも。

ある年、卒業も間近に迫った相談室でのこと。相談が終わっての帰り際、女子学生が鞄から小さな袋を取り出しました。

「この前、部活で〇〇へ行ったんです。少しですけど・・・」と、うつむいて照れながら差し出された小さな包み。学業も部活も行きつ戻りつ、恐る恐るの半歩、一歩。それでも諦めずにねばり強く続けて、卒業、就職までこぎつけてきたこれまでが思い出され、感無量でした。

シャイな彼女には、おみやげを手渡すこと自体かなり勇気がいっただろうと思うと、この小さな包みがいじらしく見えました。

家に帰り開いた包みには、一口サイズのかわいらしいお菓子が入っていました。小さなお菓子をさらに小さく切り分けながら、一口ずつかみしめ、味わって頂きました。格別のおいしさでした!

あと2週間もすれば、新入生を迎えて、また新たな一年が始まります。

同じカテゴリーの記事も読む → 心理・精神, 教育, 未分類, 近況報告

記事に関連するコトバ おみやげ, キャンパス, 学生相談, 春休み, 梅

またもやすっかりご無沙汰してしまいました。

もうすぐ雛祭りですね~ ^ ^;

季節は梅から、桃へ。。。

まだまだ寒いけど、春を感じるときもありますね。

☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆

写真は11年前に訪れた沖縄の名護市嘉陽(かよう)の海岸です。

当時、まったく偶然にブログを通じて知り合った沖縄のお友達と、知り合ってから一週間後に沖縄で催されたライブにご一緒しました。おまけに彼女のご主人の車で沖縄本島北部まで案内してもらいつつドライブするという「おんぶに抱っこ」の旅程を過ごさせてもらったのでした。

Bさんとご主人様、その節は本当にどうもありがとう!

何しろ、ライブ会場の前でお互い顔も知らずに携帯番号を頼りに電話を掛け、行列の中から携帯電話を耳に当ててキョロキョロしている相手を見つけて、「あ、いたいた!!」と手を振り合ったのが初対面でした。でも、昔から知っていたかのように意気投合。

そして席に着くや否や、彼女が「明日夫の車で辺野古に行くんですけど、よかったらいかが?」と誘ってくれたのです。

「え?いいんですか?」と、一応は遠慮がちに言って見つつ、心はもうすっかりその気に。。。

そんなこんなで、辺野古の米軍基地反対の座り込みをしているおじぃやおばぁの所へ、彼女の持参した差し入れを持参して、その後大浦湾を回ってこの美しい海辺に連れて行ってもらったのです。

もちろん、もちろん、辺野古もこの海と同じように美しい海でした。あの海を実際目にすると、そこに基地を造ることなど、どんな理由を付けられても首を縦に振る人はいないでしょう。一人の生身の人間として考えた場合。

国家や政治やお金やら権力やらで、人間が自分の大事な感性に頼らないで決めたときに判断を誤るのでしょうね。

毎日、調査や工事のための重機やオモリで、珊瑚が潰されていくのが辛いです。

珊瑚の生きられる海でないと、ジュゴンのエサもなくなってしまいます。

一人ひとりにできることは小さくても、未来の世代にもやっぱりこの美しい海と、そこに生きる人々の生活を守りたいと、祈りつつできることをしたいです。

11年前の春、この海で2時間もなん~んにもしないで、ボンヤリ座っていました。時々近所の人が犬を連れてお散歩に来たり、親子連れが網打ち際で遊んだり。。。2時間もいて、私たち二人以外に、ほんの数人だけ。ご主人はお仕事で私たちだけ落っことしていってもらったのです(拾ってもらって帰りました。お世話になりっぱなしでした)。

おしゃべりしながら、石ころや砂でいたずら描きしたり、波の音とサヤサヤ草を渡る風の音だけが聞こえる、ただただ至福のひとときでしたよ。

そう、絶対この海は残さなくては!!!

同じカテゴリーの記事も読む → 環境・エコロジー, 社会, 雑感

記事に関連するコトバ ジュゴン, 嘉陽, 沖縄, 珊瑚, 米軍基地, 辺野古

もうすぐ2月。

もうすぐ2月。

寒さの中にも、日だまりの空気には

春の気配がほんのすこ~し

混じっているのが感じられるこの頃です。

もちろん、風はまだまだ冷たいんですけれどね。

☆ ☆ ☆

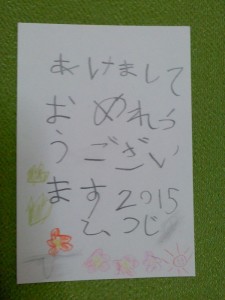

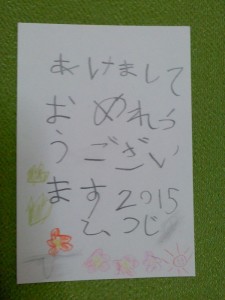

さて、ちょっとさかのぼって年賀状の話題です。

これ、たぶん、今でなくては書けない一生に一度の年賀状だな、と。

見てると、心もからだも、ホワ~ンとゆるんでくる・・・。

誰にもこんなときがあったんですよね。

特に、「れ」と「と」が最高!!! \(^^)/

「人に何かを伝えたい原点はこれなんだ!」って思い出させてくれました。

間違えたってちゃんと気持ちは伝わるんだよ。

そのときの自分の最高の一生懸命で書いたらいいんだよってね。

同じカテゴリーの記事も読む → 子育て, 雑感

記事に関連するコトバ 子ども, 年賀状, 表現

2015年。

もう21世紀になってから15年目なんですねえ。

ふ~、早いなあ!

20世紀の真ん中に生まれた私としては、2000年という数字そのものが、現実離れした数に思えていた時期がありました。19〇〇年は実感できるけど2000年以降はSFの世界、みたいな感覚だったのです。さすがにこの頃は2000という数字にも慣れましたけれど・・・。

ところで、

20世紀から21世紀へと切り替わった当時は、戦争の世紀と呼ばれた20世紀から、平和なミレニアムへと変わることを期待した空気が自然に生まれていたように思います。平和なミレニアムの創造はいつどんな形で始まるのか?淡い期待を抱きつつ、何かを待っていた自分もいました。

そのまま月日が過ぎて・・・

2011年、私たちは東日本大震災という未曾有の惨禍を経験するに至ります。

「これで何かが変わる!」と思ったのも束の間、

惨禍の痛手から気づいたことや学んだことを忘れ去り、

再び何ごともなかったかのように20世紀の続きを歩いている、

そんな2015年の年頭です。

☆ ☆ ☆

でも、考えてみれば当たり前ですね。

私たち一人ひとりが変わらなければ、

本当の意味での社会の変化は起きないのですから・・・。

どこからか変化がひとりでにやってくるなんてことはないですから。

権力を持った人たちが好きなように力をふるってきたのが

20世紀までの歴史だとしたら、

それを超えるには権力者ではない人たちが、

今までに発揮できなかった力を使って乗り越えるしかないのでしょう。

そして、乗り越えることのできる力があるとすれば、

それは権力者と同じような種類の力ではなく、

自分を生かし、人と人とをつなぐことのできる力であるはずです。

「自分を生かし、人と人とをつなぐことのできる力」を使う。

それは誰にも教わったことのない方法だから、

不安に駆られるかもしれません。

でも、そのもとになるのは、誰もが本来持ち合わせている力です。

誰かの指示を待つのではなく、

自らの魂の声に耳を傾けて動くとき、

きっと何かが少しずつ変化し始めます。

魂の声に耳を傾けることは、

もしかしたら勇気のいることかもしれないけれど、

自分自身の生を生きるただ一つの道ではないでしょうか。

そんなことを考えながら明けた今年のお正月。

少しでも形にしていけたらいいなと思っています。

今年もよろしくお願いいたします。

同じカテゴリーの記事も読む → セレニティの活動・お知らせほか, 雑感

記事に関連するコトバ 21世紀, 一人ひとり, 平和, 新しい力